先日話していた臼井 健二さんの運営するエコビレッジ 「シャンティクティ」に見学に行ってきました。

午前中に行く予定だったのですが、岡谷アジールハウスの庭の土をコアメンバーのY氏といじっていると隣住んでいる爺ちゃんの畑についてのレクチャーが自然発生的に起こってしまい(笑)出発が出遅れ、到着が午後になってしまい結局夏のワークショップで忙しい臼井 健二さんにはお逢いすることが出来ませんでした。

シャンティクティがある長野県北安曇郡池田町までは岡谷市から高速を使わなくても1時間ちょっとの距離。案外近いので、臼井さんにお逢いするのはまた近いうちに。

一番最初に目に入ったのが、この建物。これ「足るたる庵」というモバイルハウスです。

一番最初に目に入ったのが、この建物。これ「足るたる庵」というモバイルハウスです。

煙突も付いていて、中にはストーブも付いているし、雨水を濾過するシステムも。

煙突も付いていて、中にはストーブも付いているし、雨水を濾過するシステムも。

製作時の写真や内装が紹介されている動画が下でみることができます。

曲線美が素晴らしい。これがホビットハウス。中は小さなお子さんが遊べるようにちょっとした玩具がありました。

曲線美が素晴らしい。これがホビットハウス。中は小さなお子さんが遊べるようにちょっとした玩具がありました。

中は螺旋状の階段になっており、種が沢山保管されていてる。種タワーのような感じ。

中は螺旋状の階段になっており、種が沢山保管されていてる。種タワーのような感じ。

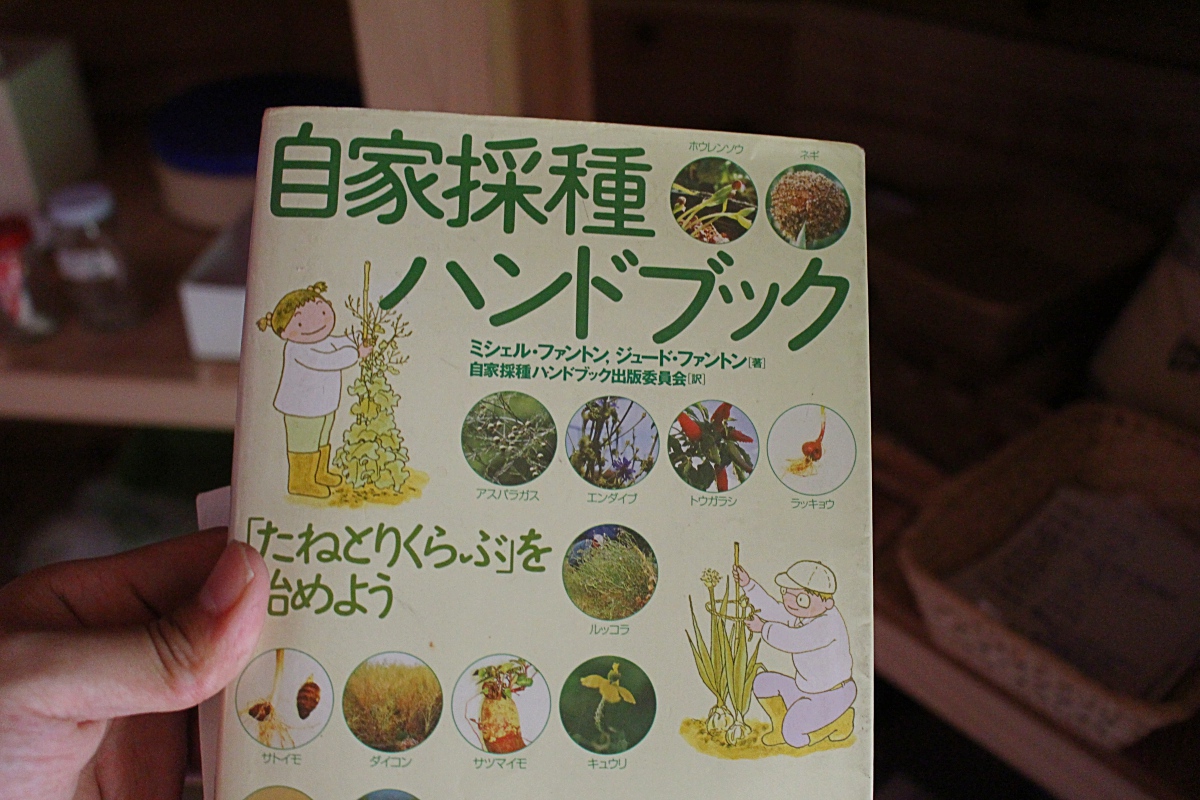

こんな本も置いてありました。

こんな本も置いてありました。

F1種(一代雑種)と固定種の違いの詳しい説明に関しては下記をご覧ください。

市場に出回っている殆んどがF1種ですが、F1種の何が問題かというと要するに3点あると思います。

1. 循環しない品種

親やから子。子から孫への命のリレーがなく、一代限りで終わってしまうということです。

F1種は、一代限りです。その一代目の個体が人間が意図したとおりの形姿や性質を備えていれば、それで使命を果たします。その個体から二代目以降が 生まれることは想定されていません。常に一代目の個体として消費され続けるのが、F1個体の宿命です。一代限りとは、そういう意味です。

実際に、F1種の個体から二代目はできにくいといわれます。子孫ができにくいのです。たとえできたとしても、二代目の個体は親とは全く違った形姿や 性質をもっているなど、同一品種としての特性を保持しずらくなっています。そうなると元々の品種改良した目的から外れてしまうので、F1はF1止まり、す なはち一代限りで終わるのです。

これに対して在来種は、品種としての特性が親から子、子から孫へと代々保たれています。ゆえに、世代を超えて種として存続していくことができます。このことは逆に、在来種が長い年月をかけて環境に適応しながら生き延びてきた証でもあります。

一代限りのF1種は世代を超えて生命の受け渡しをすることができませんから、循環しない品種ともいえます。厳密にいえば、品種とすら呼べないかもしれません。F1種は、人工交配によって生みだされたハイブリッドのあだ花なのでしょう。

【参考図書:ヴッパタール研究所編著『地球が生き残るための条件』__ミシェル・ファントン、ジュード・ファントン著『自家採取ハンドブック』】

2. 生命の操作

新品種が開発されるさいには、ある特定の目的をもっています。例えば、収量が多い、成長が早い、均一性がある、形や大きさが運搬に適しているといっ た生産者の都合や、甘い、柔らかいといった消費者の嗜好に合致する性質を作ることです。新品種はそのように作られますから、その結果として、1.個体間の バラつきが少なく、2.成長が早く、3.一斉に発芽し一斉に収穫できるという特徴をもつようになります。

人間にとって都合のよい品種は自然界にはなかなか存在しませんが、このような品種改良の技術を使えば、自然の状態では決して交じり合うことのない品 種同士からまったく新しい品種を作りだすことができます。例えば、多収量かつ早く実のなる作物を作りたいときには、多収性の植物と早く実がなる植物を選び だし、人工交配します。人工交配には、ピンセットを使う原始的な方法から、植物に放射線を照射して突然変異を起こす方法、あるいは細胞と細胞を無理やり くっつける細胞融合といったさまざまなバイオテクノロジーの技術が用いられます。

自然界に目を向けると、そこには異なった種の間では生殖ができない種の壁が厳存します。バイオテクノロジーはその種の壁を破り、自然界では決して交 わることのない異種間の新品種を作りだすことを可能にしました。そしてこのような人為的な生命操作技術の先には、遺伝子組換え技術があります。遺伝子組換 え技術を使えば、植物の遺伝子と動物の遺伝子を合体させることもできます。

種の壁を越えて突き進んでいく科学技術を、私たちはどう扱うべきなのでしょうか? 科学が植物のみならず動物の生殖にも介入するようになり、ようやく倫理的な視点が生まれてきてはいます。しかしこのことについて、人類はまだきちんとした原理原則を打ちだせていません。

【参考図書:ヴッパタール研究所編著『地球が生き残るための条件』__ミシェル・ファントン、ジュード・ファントン著『自家採取ハンドブック』】

3. 土壌汚染

F1種が急速に広まったのは、ここ40年ほどのことです。1950年代から、とうもろこし、小麦、米など穀物のF1新品種が世界各地で導入され、そ の結果収量が増大して人々を飢えから救いました。これが「緑の革命」と呼ばれる農業改革です。緑の革命は、F1ハイブリッド種の導入によって農業の近代化 を達成した成功例として称賛されてきました。

しかしながら結局は、緑の革命は失敗に終わりました。F1種を導入した地域では、確かに短期的には穀物の収量が飛躍的に増えましたが、思わぬ落とし穴もありました。それは、F1種と、それと同時導入された化学肥料と農薬の影響です。

F1種は元々、耐肥性をもつように作られています。というのは、F1種の栽培は多肥が前提だからです。化学肥料を多く投入すれば作物はよく成長しま すが、一方で雑草もよく繁茂し、それだけ除草剤の量も増えます。この栽培方法では確かに短期的には収量が増えますが、長期的には、土壌の劣化や害虫の発生 などで栽培が困難になり、結局は収量が減ることになるのです。

F1種、化学肥料、農薬、この三つは、近代農業に必須の三点セットです。これらは、農家が毎年購入しなければならないものです。つまりそれだけお金 がかかります。大きな成果を期待して近代的農業を採り入れた国々では、今では病害虫、土壌汚染、多額の負債、貧富の格差といった問題を抱えるようになりました。

【参考図書:ヴッパタール研究所編著『地球が生き残るための条件』__ミシェル・ファントン、ジュード・ファントン著『自家採取ハンドブック』】

まず種から始めましょうということで、 シャンティクティさんの種センターから幾つか種をいただき、

長野県で固定種を販売している種苗店をみつけたので、そちらのお店で購入することに決めました。

さて岡谷アジールハウスの小さな畑に戻りまして、この2.3週間でけっこう胡瓜も大きくなりました。

コンポストのスペースの土も生ごみと土のなかの虫・微生物のお蔭で、柔らかくなってきました。

ちょっと土の硬さや質感がどんな風になっているのか知りたくなって、30cmほど掘ってみました。

ちょっと土の硬さや質感がどんな風になっているのか知りたくなって、30cmほど掘ってみました。

10cm〜15cm下から硬くなってくる。野菜くずなどの生ごみによって、硬くなった土が柔らかくなるのか実験してみようと思います。

10cm〜15cm下から硬くなってくる。野菜くずなどの生ごみによって、硬くなった土が柔らかくなるのか実験してみようと思います。